(1)郷土の風景は男性社会の映しのよう

女性の花への興味

郷土の風景は実に男性社会を映しているように見えます。それは男性の腕力によるものとは少々異なります。

里地内道路沿いで作業をしていると、通りがかった郷土の皆さんから色々と声を掛けていただきます。「きれいな花ですね」、「何という花ですか」、「木の剪定の仕方・・・云々」、「支柱の組み方・・・云々」などなど。ある時気づいたのですが、 “花” について話してくるのは女性ばかり、男性はというともっぱら “手法” にかかわることです。

花の無い郷土の風景は男性社会の映しのよう

ここで連想されるのが多くの男性が行っている草刈りの様子です。例えば草払機による草刈りの仕方ですが、実に念入り、チップソー(円盤型刈刃)が地面を切り刻むようにして刈り取っています。これは草を中途半端に刈るとまたすぐに伸びてきてしまうので、少しでも生長を遅らせようと、地面下にある茎・葉の生長点部分まで切除しようとする知識あるいは経験からきているものと想像されます。この方法により刈り残しの無い、しかし攪乱された状態の地面が出現します。

「2-1.雑草対策 -雑草の減退・活用・在来種優占へ」でも記しましたが、地面を攪乱する草刈りの仕方は、帰化雑草の永続的な生存環境をつくり出す行為であり、やがては見るからに鬱陶しい帰化雑草ばかりに覆われてしまうということになります。それは男性の傾向として見られる “手法” へのこだわりの現れのように見えます。

また地域共同の草刈り作業が実施されますが、毎年同時期に一様に刈り取りを行いますので、その後の一定期間は花のない状態となります。その期間に開花を迎える野草は永遠に風景を飾ることはありません。私には花の無い郷土の風景が男性社会の映しのように見えてしまうのです。

郷土は消滅可能性都市(若年女性激減)

“消滅可能性都市” という指標があります。日本創成会議が提示しているもので、若年女性人口(20~39歳)が2,040年までに半減する自治体を指しています。郷土は消滅可能性都市に該当しており、風景がそれを裏付けているようにさえ思えてきます。

地域はもっと女性視点で

壮齢者の土地離れが進むこの時代に、働き盛りの男性の多くは外に働きに出て、昼間地元を守っているのは女性たちです。リタイアしたあとも余命が長いのは平均的な話として女性です。また今は少子高齢化の時代です。年少者も高齢者も目の位置すなわち視点は概して低く、それに近いのは男性よりも女性です。地域はもっと女性の視点に沿うべきであると考えています。

(2)花・在郷野草を生かす

ここに風景づくりの取組みのテーマとして “花” を取り上げることにしました。

郷土は帰化雑草に圧倒されてはいますが、在郷野草(在郷の在来野草)もしたたかに息づいており、可憐な花を咲かせるものも少なからずいます。それらの観賞性のある在郷野草を生かすことにより、郷土色豊かな花のある風景を経済的に広げることができます。

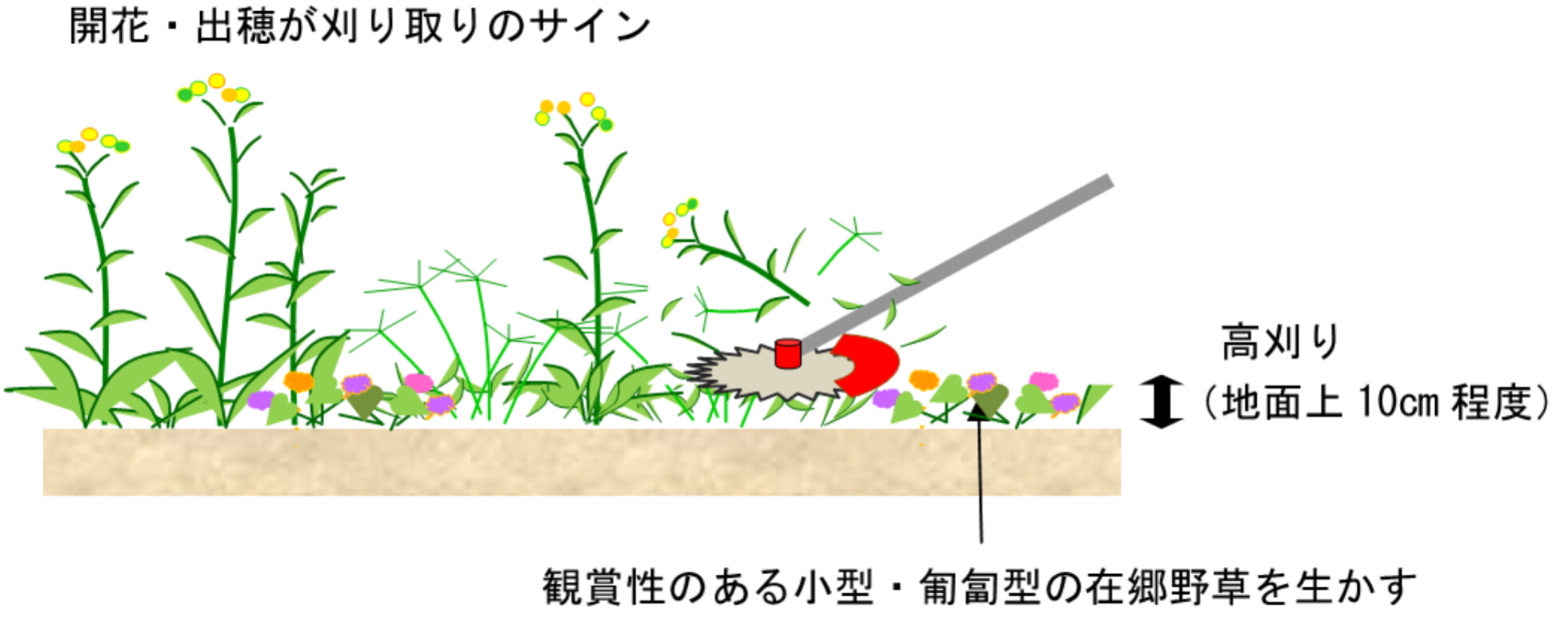

① 方法1- “高刈り”

草刈りの方法として、地面上一定の高さで刈り取る “高刈り” により、観賞性のある小型・匍匐型(ほふく、地表付近をはうこと)の在郷野草を保全し、繁殖を誘います。

[写真]高刈りにより陣地を広げつつある在郷野草カキドオシ。春、小さくも気品のある紫色の花を散りばめます。

② 方法2- “保全・移植・播種”

農地の畦(あぜ)や土手、また耕作放棄地にも在郷野草は生育しており、その中には観賞性のあるものもあります。

歩行者の多い里地内道路沿いにおいて、既にあるものは保全し、離れてあるものは道路沿いに移植や種採り播種を行っています。

[写真]耕作放棄地において帰化雑草セイタカアワダチソウ(黄花)の大群落のなかで小群落を築いて生存している在郷野草ノギク(ヨメナ類、白花)。

[写真]保全・移植・種採り播種を行い、それに応えて花をつけてくれた在郷野草たち。手前からヤマハッカ(紫花)、ヨメナ類(白花)、イヌタデ(赤花)。

ある老婦は、先に逝かれたご主人の墓前へ毎日花を供えにやって来られます。花は男性自身のためにも必要なのです。